Chat Noir -黒猫と私- Deux(2nd)

Cat №38 黒猫の(元)バカ飼い主

『黒猫の(元)バカ飼い主』

元飼い猫に守られた。

私はバカだ。

P.216

お好み焼きぐらいなら―――

そう考えてた私がアホだった。

いえ、バカの方だな。

アホとバカならどっちがレベル的に高いのか―――

そんなのどっちでもいいよ!

相手はチェシャ猫さんなのよ!

どうして〝こうなる”ことを想像しなかったのよバカ朝都!あ、やっぱ…ぱっと『バカ』が出てきたってことはバカがレベル高か。

って……

私『バカとアホの違い』なんてレポートを浮かべてる場合じゃないって。

てかチェシャ猫さんの行動なんて誰も想像できなくて―――

「僕、お好み焼きだけは得意なんですよ」

「はぁ……でも、あの…ここ…」

お好み焼きって言ってたからてっきり私はお店に連れて行ってもらえるのかと思いきや…

大きな大きな洋風の一軒家の

これまた広~い洋風のリビングに通され、今はそのテーブルにホットプレートの鉄板でお好み焼きを焼いているチェシャ猫さんを見上げた。

チェシャ猫さんはヘラでネタを整えていたけれどその手を休めて

「僕の実家です」

これまたキラキラ爽やか過ぎるほどの笑顔でにっこり。

そのキラキラビームにやられるところだったよ。

でも

やっぱり

チェシャ猫さん……あなたが分かりません。

P.217

チェシャ猫さんはビールも用意してくれて、至れり尽くせりの休日の昼食。

「あ、ありがとうございますぅ♪」

ビールだけは素直に受け取った。

…て和んでる場合じゃないって。

だけど

「んーーー!!!おいしいっっ!!☆」

そう

チェシャ猫さんの作ってくれた「樗木スペシャルお好み」は外パリ中フワの、口の中でとろけるようなおいしさ。

向かい側の席でヘラでお好み焼きを切り分けていたチェシャ猫さんはどこかほっとした面持ち。

「良かった。僕作れるのこれぐらいしかないんですよ。

真田さんは料理上手だし、そんな人の前に出せる料理か不安だったんですが」

「おいしいですよ?

でも、あれ…?私って樗木さんに手料理出しましたっけ」

?をいっぱい浮かべていると

「いただきましたよ。こないだのお弁当。あ、そうだった!お弁当箱返すの忘れてた」

チェシャ猫さんは手をぽんとうち、いそいそとタッパーを出してきた。

中にはいかにも高っそうなクッキーがぎっしり詰まっていて

「すみません、僕真田さんみたいに手料理作れるわけじゃないので、買ってきたものですが」

と申し訳なさそうに差し出されたけど…

こないだのお弁当……

「え、嘘!あれ食べたの樗木さんだったんですか!

お、おなか大丈夫でしたか!」

私の顔からサーと血の気が失せて

だってとてもじゃないけど男子に振舞える可愛いお弁当じゃなかったし。この中に入っているクッキーの十分のイチも価値がないような代物なのに。

どうしてチェシャ猫さんの手に渡ったのか、いきさつが色々気になったけど

無事ならそれでいいのかな……??

いや!

でもあのお弁当はやっぱり!!

「今度、リベンジさせてください!私にもう一度チャンスをっ!!」

思わず勢い込むと

「僕に作ってくれるんですか?」

チェシャ猫さんはお好み焼きを口に入れようとしていた手をとめて目をぱちぱち。

そしてすぐにこれまたすごくうれしそうに頬を綻ばせて笑う。

そのキラキラビームに…

ぅわぁ……私、墓穴↓↓

自らやらかしたわ。

P.218

お好み焼きも食べ終わって、まったり…のつもりだった。

ゆうに四人は腰掛けられる大きなソファの端っこに腰掛けた私の横に、さもあたりまえのように腰掛けてくるチェシャ猫さん。

な、何故ここに??

一々ツッコミを入れてはいけない人だったけれど、でも…でもね……こんな間近に来られるとやっぱり緊張って言うかね…

チェシャ猫さんはそれはそれは自然な仕草で私の右手をそっと握ると、指をからませた。

あ

また

――――手を繋ぐ

それは特別なことじゃないのに、彼には特別な意味があって―――チェシャ猫さんの手のひらから何だか悲しい感情が伝わってくる。

振りほどけなくて、私はされるがまま…

何て反応していいのか分からず俯くと、足元に置いたバッグに目がいった。

そこにはチェシャ猫さんにもらった婚姻届と、黒猫の不在れんらくひょーが挟まれた手帳が入っていて……

どうすればいいのだろう…

ずっと堂々巡りの質問に、いい加減答えを出すときが来たのかもしれない。

そう思えた。

ふとチェシャ猫さんが壁掛け時計を気にするようにちらりと目を上げ、

「ご飯も食べたし…」

言いかけたとき

ごくり

私は喉を鳴らしてチェシャ猫さんを真正面から見据えた。

答えを―――出すにはまだ私の有機が…失礼またも化学用語に置き換えちゃった。

つまりかなり動揺してるわけで、正しくは勇気が足りなくて…

わ、私たちお付き合いもしてないし…時期的にも時間的にもまだ早いわ。

だけど

「僕の部屋へ行きませんか。それで……」

やっぱ来たーーー!!

「あ、あの!!」

私はチェシャ猫さんの言葉を最後まで聞かずにかぶせるように声を挙げ立ち上がった。

「…?」

チェシャ猫さんが突然立ち上がった私を不思議そうに見る。

「お、お手洗いお借りしてもいいですか…!」

「どうぞ」

結局

はっきりと断れなかった私↓↓

どうするのよ、朝都!!

P.219

どうする?

どうする朝都??

私はチェシャ猫家のお手洗いの便座に腰をおろし、さっきからこの質問を自分に何度も繰り返ししている。

下着……OK!何故か今日は割りと可愛い上下セットだし(意識したわけじゃないけど。偶然よ、偶然!)

ムダ毛OK……(乙女(?)のたしなみよね)

気持ち……

OK………?

ああ、バイオハザードウィルスめ!今日に限って大人しいんだから。

大体黒猫と三か月もお付き合いして〝まだ”なのに、チェシャ猫さんとはたった三回会っただけだよ??

黒猫のときはそりゃもう人に言えないような妄想を繰り返し繰り返し私の頭の中に流してくれたってのに…

今日はそのヴィジョンが少しも浮かんでこない。

仕方なく自分シミュレーション。

『大切な人とは手を繋ぎたい』

例の決まり文句で、またもチェシャ猫さんが私の手を取り

そしてその手をからませて…私の肩を―――……抱く??

うーん…何か違うな。

そっか、いきなり押し倒す!

……益々違う気がする。

独り言をブツブツ言いながら額に手を置く。

でも考えても何故だかどんなシチュエーションもチェシャ猫さんにあてはめられなくて

何だかぽっかりと空想の世界に穴が開いたような…

それは

私がその気じゃないからなのか

それとも

チェシャ猫さんにその気がないのか―――

P.220

とりあえず

困ったときは涼子に電話よ!

バッグを探したけど…しまった。さっきのリビングに置いてきちゃったし…

「ああ、もう」

結局、一人じゃ何にも答えなんて出てこなくて、仕方なく私はトイレを出た。

リビングに戻るとチェシャ猫さんが一人でお片付け中。もうお部屋に行く準備してるし…

それでも私が戻ると嬉しそうににこっと微笑み、

ああ、この笑顔で心も体も許せそう!なんて危ない考えが……(←バイオハザードウィルスComeback)

「そう言えば、真田さんのケータイさっきから何回か鳴ってましたよ?」

「え?ホントですか…」

涼子かも。

そう思って慌ててケータイを手に取ると、

不在着信:ペルシャ砂糖さん

になっていて私は目をまばたいた。

時間はほんの数分前になっている。でも遡ると、一時間ほど前から十件ほどペルシャ砂糖さんの名前が連なっていた。

んゲ。

どーしよう、「うちの義息子をたぶらかせて遊んで捨てたなんて!ヒドイ女!!」て怒ってたら。

いや待てよ。

ペルシャ砂糖さんに限ってそんなことないか…

でもでも

十件以上も電話がかかってきてるってよっぽどな理由だよね。

私はチェシャ猫さんに断りを入れて、ペルシャ砂糖さんに電話をすることに決めた。

一人じゃ何だか怖くて…と言うよりも席を外す方が怪しい気がするし、

やましいことなんてない(と思う)からこの場で掛けるのが一番。

私はその場でケータイの通話ボタンを押すと、相手はすぐに出た。

「あ……もしもし……砂糖(佐藤)さん??」

私が問いかけると、

『ック……ヒック……』

ペルシャ砂糖さんの鳴き声(失礼、泣き声)が電話口から漏れ聞こえてきて、私は目を見張った。

「ど、どうしたんですか!お父様と喧嘩でもしたんですか!?」

『ち……違うの……わ、私―――……こ、怖くて……

こんなこと

誰にも相談できなくて……つい…朝都さんに電話を―――

ごめなさ……』

P.221

何だかよく分からないけど、ペルシャ砂糖さんが困ってる!

「い、今どこですか!」

場所を聞くと、ここから電車で三十分ほどの喫茶店に居る―――と言うことだった

黒猫のおうちからも近くない場所。何故そんな場所に居るのか分からなかったけれど

「すみません!私行かなきゃっ」

大した説明もできず、ただ慌ただしく帰る支度をしていると

「どうしたんですか?」とチェシャ猫さんもさすがにこの状況に眉をひそめた。

「すみません……本当に

……知人の一大事なんです…

本当に…ごめんなさい!」

せっかく誘ってくれたのに。

黒猫のことを忘れるチャンスをくれたって言うのに―――

頭を下げて謝ると、チェチャ猫さんはそっと私の肩を支え

「何だかわかりませんが、真田さんが謝るようなことは何一つないです。

顔を上げて」

そう言われてゆっくりと顔を上げるとチェシャ猫さんが少し寂しそうに苦笑を浮かべていた。

「僕があなたを好きなところ―――

そうゆうところですよ。

困ってる人を見捨てない。そうゆう優しいところなんです」

そんな――――

私はそんなできた人間じゃない。

だって……本当に困ってるだろうペルシャ砂糖さんにも申し訳ないけど

私

この状況に少しほっとしたんだ。

ヒドイ女だよ。

P.222

「とにかく行きましょう。

僕、送って行きます。電車より早いはず」

チェシャ猫さんは車のキーを握ると、私の手も握って駆け出した。

ごはん食べた直後だからちょっとでも走ると脇腹が痛い。

おまけに運動不足なのか息があがる。

息苦しくて私は車に乗り込むまで何度も咳こんだ。それでも

こんなときも―――

チェシャ猫さんの手はあったかくて、前を走るチェシャ猫さんの背中は広くて頼り甲斐があるのに、何故一瞬でも拒むようなことをしたんだろう。

繋がれた手を見た。

そこで分かった。

ああ

分かった―――

私

黒猫と手を繋いでいたいんだ。

黒猫の背中を追いたいんだ。

黒猫

倭人

ねぇ

キミは今―――何を想って何を感じて

私の居ない世界をどうやって生きてるの?

私はキミがいなくて

呼吸の仕方も忘れちゃったみたいに息苦しい。

お腹じゃなくてホントは

胸が苦しい―――

P.223

ペルシャ砂糖さんの指定した喫茶店には車で20分掛けて到着した。

「今日はありがとうございます」

車を降りる際にチェシャ猫さんにもう一度お礼を言うと、チェシャ猫さんはまたもそっと私の手を握ってきた。

「いいえ。何があったのか分かりませんが、お友達の傍についててあげてください。

お友達が辛いときは…

何があってもその人の手を離さないように―――」

チェシャ猫さんは言い聞かせるように言って軽く私の手をぽんぽんと叩いた。

最後にちょっと強めに両手を握られて

「何か困ったことがあったら相談してください」

とまで言ってくれた。

チェシャ猫さん……ホントにいい人……

「ありがとうございます」

もう一度頭を下げて私の手がチェシャ猫さんの手をすり抜けようとした。

するり

と音がしそうだったけど、実際はしなくて

ただひどく手を抜くのが申し訳なく思った。

指の先が完全に抜けるとき

「約束ですよ。

困ったときは強がらないで―――

僕を頼ってください」

彼は真剣な顔でつぶやき、私の指先をきゅっと強めに握ると、今度は彼の方から手を離した。

ありがとうございます

私は何度目かのお礼を心の中でつぶやき、だけれどそれを口にすることなく頭を下げて車から離れた。

喫茶店に入るまで、チェシャ猫さんはずっと心配そうに私の姿を見送ってくれていた。

P.224

ペルシャ砂糖さんの指定した喫茶店は昔ながらの「パーラー」て感じで、みるからにフレッシュなフルーツも店頭で販売していた。

見るからに老舗っぽいその店構えは立派なもので、お客さんもたくさん入っている。

その中でペルシャ砂糖さんは窓際の席で青ざめた顔を俯かせていた。

テーブルにはりんごジュースみたいなのが乗ってたけれど、それに少しも手をつけていないようだ。

「お、お待たせしました」

声を掛けるとペルシャ砂糖さんは一瞬だけびくりと肩を震わせたものの、私だと分かるとほっと息を吐く。

「ごめんなさ……朝都さん…」

ペルシャ砂糖さんは今にも泣きだしそうにハンカチで目元を押さえ、その仕草で気づいた。

もうしっかり泣いていたようで目や目の淵が真っ赤だった。

私はペルシャ砂糖さんと同じりんごジュースを頼み、

「ここ……うちの経営するお店の一つなんです。しばらく…実家に帰ろうかとも…」

ペルシャ砂糖さんはハンカチで目元を押さえたまま俯き

へぇ、実家の…

そういやぁミケネコお父様…ペルシャ砂糖さんは、取引相手の青果業者の娘さんだって言ってたな。

でもこんなに立派な青果店だとは知らなかった。

やっぱりお嬢様だ。

ミケネコお父様め…ちゃっかり逆たまぁ??

ペルシャ砂糖さんはハンカチで目元を押さえながら、またもその大きな目からぽろりと涙がこぼれた。

「実家に帰ろうとか考えたんですけど、でも―――やっぱりできなくて……

お店でこうやってジュース飲むしかできなくて。

父が〝こんなもの”を見たら何て言うか―――」

スッ

ペルシャ砂糖さんが白い封筒みたいなものをテーブルに置き、

私は無言でそれを受け取った。

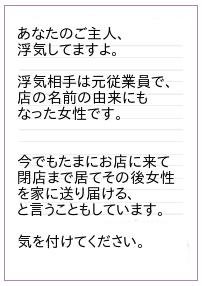

P.225

封筒はシンプルなもので、宛先は書かれていない。

封は丁寧に切ってあって…ペルシャ砂糖さんが切ったんだろうな。

中には手紙が一枚入っていた。

「見てもいいですか?」

一応断りを入れると、ペルシャ砂糖さんはこくんと小さく頷いた。

手紙は四つ折りで、これまたコピー用紙のようなシンプルなものだ。

それを開いて目に入れると私も目を開いた。

ペルシャ砂糖さんが泣いちゃう気持ちが分かったり。

手紙にはタイプライターでこう記されていた。

はぁ??

ミケネコお父様が浮気!!?

しかも…

元従業員って――――……

閉店まで居て家に送り届けるって……

いやいやこれ――――って

ペルシャ砂糖さんの前で思い出すのもなんだけど、一回だけ抱きしめられたこともあるし。

これ

私のことだ

P.226

違う違うっ!!

って意味でバサっと手紙をテーブルに落とすと

ペルシャ砂糖さんは鼻をすすりながら

「ね…こんな手紙見せられないでしょう?」

と、彼女と同じようにこのワケわからん手紙に怯えていると捉えられたのか涙目で見つめられた。

ごほん

私は咳払いをして手紙を再び引き寄せると

「これ

私のことです」

素直に白状した。

「――――………え――――」

たっぷり間があってペルシャ砂糖さんが涙の溜まった大きな目をさらに大きく開く。

その大きな目から

すっと一筋きれいな涙がこぼれた。

P.227

わ!わわっ!

私何泣かしてるのよ!!

「いや!違うんです!!

浮気とかじゃないです!!

ただこの人物が勘違いしてるだけで

私、お店に行って、飲みますけどそれは元従業員で店長の作るお酒が好きなだけで、それだけです。

その後送ってくれてももちろん何も」

早口で説明する中、ペルシャ砂糖さんは僅かに口を開けて何か言いたそうに目をしきりにパチパチ。

ああ…何て言えばいいのか。

妊婦さんへの衝撃はお腹の中の赤ちゃんにも影響するだろうし。

あれこれ考えていると

「お父様とは無いって…。

もしあったとしたら本当の親子丼だよ…」

心の中の声が聞こえたのか

「親子丼…?」

ペルシャ砂糖さんはしっかり私の心の声を拾ってくれました。

「いやっ!!ごほん

とにかくこの噂は違いますから。お父様は潔白です」

両手を挙げて言い切ると、

「………そう――――だったの」

ペルシャ砂糖さんはハンカチで目元をぬぐいながら、ほぉっと大きなため息。

どこをどう信じたのか謎だけど、どうやら私の、このあやふやな説明を信じてくれたみたいだ。

「だって朝都さんは倭人くんとお付き合いしてるし。

二人はすごく仲が良いから」

あ、そっか……

この言葉を聞いて今度は私の方が泣きたくなった。

ペルシャ砂糖さん

私が黒猫と別れたこと―――知らないんだ。

P.228

お父様にあらぬ疑いが掛けられてたけど、それが証明されてほっとしたのか

ペルシャ砂糖さんはリンゴジュースにようやく手を付けた。

私もいつの間にか運ばれていたリンゴジュースのストローを口に付け、一口すするとそれは想像以上にみずみずしく爽やかな味がした。

変な緊張で喉が渇いていた私はそれを一気に飲み干した。

「お父様はカズミさん一筋ですよ。

一時期、前の奥さんのことで色々悩んでて……その相談に乗ったのは事実です」

ペルシャ砂糖さんはストローから口を離し、顔ごと目を上げる。

またも何か言いたげに口が動いたけど、それより早くに私が言葉を遮った。

「けれど

彼は

自分の力で今守るべき大切な存在が何なのか

気づいたんです。

前の奥さんとの思い出も大切だし忘れられないと思う。けれど彼は前を向くことを決めた。

古い記憶を引き出しのどこかにしまって、新しいクローゼットをあなたとの想い出でいっぱいにしよう、

そう考えたんです。

そう

彼が今一番大切にして守っていきたい―――そう思ったのは想い出ではなく

今のカズミさん

あなたなんです」

ミケネコお父様が立ち直ったように

私も早く前を向かなきゃいけない。

いつまでも黒猫の足跡を追うのはやめよう―――

新しい恋

はじめよう。

P.229

私はまっすぐにペルシャ砂糖さんを見て言い放った。

ペルシャ砂糖さんのきれいな目からまたも涙が零れ落ち

「ありがとうございます。

朝都さんが居てくれて―――あの人……巧美さんも救われたはずです」

ありがとう

もう一度繰り返して、ペルシャ砂糖さんはきっちりと両手をテーブルにつき、深々と頭を下げた。

「え…ちょっ!やめてくださいっ!!」

これには私の方が慌てた。

でも

ペルシャ砂糖さんて本当に優しい人だな。寛容って言うのかな…

それとも赤ちゃんがおなかにいるからなのかな。

普通、こんなでしゃばったことしたら怒るところだよ。

でもそうゆう人だから、お父様も好きになったに違いない。

私は手紙を手に取った。

「とりあえず

この手紙は無視してください」

私は手紙を手に取り破り捨てようかと思ったけれど、その手を慌ててペルシャ砂糖さんが止めた。

「待って。何かあったときに必要になるかもしれないし」

ペルシャ砂糖さん……

優しいけど、それ以上にしっかりしてる。

母は強し、だな。

P.230

それでもペルシャ砂糖さんはこの気味悪い手紙の存在はやっぱり怖かったのか、まだ青ざめた顔で手紙を見下ろすと、小さくため息。

「じゃ、じゃぁ私が持ってます。

それならどうですか?」

私は手紙を受け取り、鞄に仕舞おうとした……ところで気づいた。

手紙からふんわり香ってきたのは、

オレンジと―――テキーラの……香り…?

手紙に鼻を寄せてくんくん匂いを嗅いでると、

「朝都さん?」とペルシャ砂糖さんが怪訝そうな顔。

「な、何でもありません!」

私は慌てて手紙をバッグにしまい込み、リンゴジュースをまたも一飲み。

変なこと首突っ込んで深追いするのはやめよう。

そう心の中で小さく誓った。

――――

――

その後ペルシャ砂糖さんはミケネコお父様のおうちに帰ると言う。

危ないから送っていくことを申し出ると、

「朝都さん、彼氏みたい。頼もしいわ」

ペルシャ砂糖さんはふわふわ笑った。

か、彼氏とな!!

頼もしいて言われて嬉しいけど、何かフクザツ。

それに半分私のせいでもあるし、申し訳ない気持ちもあった。

「でも大丈夫、まだ早い時間帯だし。さすがに申し訳ないわ」

と、結局小さく断ってきたペルシャ砂糖さん。

それでも私は近くの駅までお見送り。と言うか私も電車で帰るつもりだったから。反対方向だけどね。

二人で駅の改札をくぐって、思い直した。

あ、そだ。チェシャ猫さんに連絡しなきゃ。心配掛けちゃったし。

「ちょっとごめんなさい」

私はペルシャ砂糖さんに断りを入れてケータイを取り出しチェシャ猫さんに掛けた。

TRR…

『はい。樗木です』

相手はすぐに出た。その素早さに私の方がびっくり。

早っ!!

で、でも裏を返せばそれだけ私からの連絡を待っててくれたんだよね―――――

私はかくかくしかじか、簡単なこと…友達がトラブルに巻き込まれて話を聞いていたけれど今から電車で帰る旨を伝えると

『迎えに行きます』

チェシャ猫さんは私の言葉を最後まで聞かずして、真剣にそう一言だけ答えた。

P.231

「え、迎え!?いや、いいですよ…悪いし」

『そんなこと思う必要ないです。良かったらそのお友達も送ります。

だから

電車では帰らないでください』

チェシャ猫さんは至極真剣に言ってきて、私は思わずペルシャ砂糖さんを見た。

ペルシャ砂糖さんは当然私が何を話しているのか分からず、突然見られて目をきょとん。

『とにかくそこから離れて』

切羽詰まったように言われて私は目をぱちぱち。

この駅に何があるって言うんだろう。

まさかこの駅に爆弾でも仕掛けられてるとか!?

それともチェシャ猫さんは予知能力があってこのあと電車が事故に遭うとか分かっちゃったり……?

ないない。

そんなこと。

ありえないって。いくら人間離れした美しさを持っていてもさすがにあれは人間の♂だ。

でもあんなに真剣に―――

何でだろう。

それは

チェシャ猫さんが『電車が嫌い』―――って言ったことと何か関係してるの?

色んな想像だけがめぐっていたけど、チェシャ猫さんの真剣な声に「大丈夫ですよ」とは言えず「じゃ。お願いします」とだけ言って通話を切った。

「…なんか友達が送ってくれるみたいです。カズミさんも」

「え……そんな悪いし…」

ペルシャ砂糖さんは慌てて手をフリフリ。

まぁそうなるよね。

「でも、せっかくなんで…危ないし―――……」

言いかけて私はその口が中途半端に開いたまま固まった。

ペルシャ砂糖さんが手を振っているその向こう側で

人ごみの中、

黒猫の横顔を見た。

P.232

え――――……どうして…?

一瞬だけ目を反らしちゃったけど、もう一度見ると黒猫の隣にはカリンちゃんとトラネコりょーたくんが…

そっか…

遊びに来た帰りなのかも。

カリンちゃんは相変わらず二人のナイトに守られているようで、彼女が話しかければ両隣の二人が頷く。

黒猫倭人は相変わらずけだるそうに相槌を打っていたけれど、代わりにトラネコくんは楽しそうにうんうん頷いている。

そんな光景が見えた。

どうして―――

どうして前を向こうと決めたら、君はいつも私の心の中鮮やかに横切っていって

私の気持ちをかき乱すの―――?

ねぇどうして

このタイミングなの。

ねぇ

どうして

「か、カズミさん、友達待たせてるんで急ぎましょう!」

『どうして』なんて問いかけるのなんて馬鹿げてる。

だって

偶然と片付けるには簡単過ぎる

もうこれは―――

運命なのかな。

それでもその運命に逆らうように私はペルシャ砂糖さんの手を取り、引き返そうとした。

「真田さん!」

遠くで声が聞こえて振り返ると、黒猫とほぼ同じ位置でチェシャ猫さんが手を振っている。

せっかちにここまで迎えに来てくれたってわけだけど、その声で黒猫がこちらに気づいた。

振り向いて目を開いている。

わ!マズイ!!

行き場を失った私が一人であたふたしていると

「失礼」

と言って男の人がペルシャ砂糖さんの脇を通り抜けて行った。

今来ている電車に飛び乗りたいのだろう、その人はかなり急いでいて

慌てて階段を下りて行こうとしたが

その肩とペルシャ砂糖さんの肩が乱暴にぶつかった。

「キャッ」

ペルシャ砂糖さんが小さく悲鳴を挙げ、私の手から彼女の手がすり抜けた。

ペルシャ砂糖さんのが階段を踏み外し、彼女の体が階下を背にふわりと宙に浮く。

「砂糖さん!」

P.233

私は夢中で彼女の手を引っ張りなおした。

ぐいと引いて振り子の要領でペルシャ砂糖さんの手を引き、代わりに私が今度は下。

ふわりと体が浮き、

「真田さん!!!」

チェシャ猫さんの怒鳴り声を聞いた―――

「朝都さん!」

ペルシャ砂糖さんの悲鳴も―――

チェシャ猫さんが必死な形相でこちらに向かって手を差し伸べるもその手は僅かにかすめただけでしっかりと握ることはなかった。

落 ち る

そう思った瞬間、

「朝都!!!」

まるで猫のようにチェシャ猫さんの脇をすり抜け、

私の手を取ったのは

黒猫だった。

黒猫

黒猫――――

「倭人」

黒猫は片方の手を手すりにつかまらせて、片方の手で私の体を抱き止めてくれている。

私は夢中で倭人の腕に縋り、倭人を抱きしめた。

バカな私―――

捨てたはずの飼い猫に―――

助けられてるんじゃないわよ。

P.234<→次へ>

雪に願いを

冬の夜

キミへの気持ちを窓に託しました

たった一言が言えない私は臆病者ですか?

でも今はこれが精一杯

雪に想いを

『次はお天気コーナーです。今日から明日にかけて低気圧が日本の南を発達しながら東北東に進み、明日には日本の東に進む見込みです。

関東甲信地方では今夜から雨が次第に雪に変わり、あす午前中にかけて山沿いを中心に、平野部でも積雪となる所がある見込みです。雪による交通障害、架線や電線、樹木等への着雪、路面の凍結に注意してください』

今朝のワイドショーのお天気キャスターの言葉を思い出したのは、勤めている会社の定時を迎え業務を終えたときだった。

「えー!やだっ!雪降ってるじゃん」と誰からともなく声が挙がり

「ホントだー、私傘持ってきてない」

「どうりで冷えると思った」

と同僚たちが次々と口にする。

またも誰かが「せっかく彼氏に買って貰ったバッグが濡れちゃう」と言い出し、それでもちっとも困った様子ではなく、どこか誇らし気だ。

そしてその周りの女子たちが盛んに羨ましがる。

「いいなー、でもあたし今度のクリスマスにダイヤの指輪ねだっちゃうんだー」と一人の女の子。

「いいなー!」黄色い声に、私は苦笑いを浮かべるしかない。ここでの男の年収と、女の品格は反比例する。いかにいい服を着るか、いかにいいバッグを持つか、いかにいい男を彼氏にするか、年中こんな会話でうんざりする。

かと言って輪に加わらないわけにはいかない。仕事とプライベートの内容こそ比例するのだ。

P.1

「仁科《にしな》さんはいつも素敵な服着てますよね」ふいに一人から話題を振られた。

「えっ、そう?」私は曖昧に笑って言葉を濁した。今日の服装は白いタイトワンピ。腰回りに太いベルトが巻き付いていて、ちょっと豪華に見えるゴールドのバックルがワンポイント。

そして同じくゴールド系のスパンコールが襟元に入ったコートを腕にかけて帰りたいアピール。

シンプルな服装だったけど、流石は目が肥えている女子たち。すぐにそれが高価なものだと見破った。女のチェック程厳しいものはない。私がオシャレをするのは対、男ではなく、彼女たちの為。

「仁科さんてぇ、結婚しないんですかぁ」間延びした話し方が赦されるのはこの年代の特権だ。

「結婚ね……相手がいないから」私は適当にごまかして再び言葉を濁した。

こう言っておけば大抵の女は引き下がる。私が長い間、人付き合いをしてきて、これが最良の方法だと知ったのはつい最近のこと。

私がこの会社に勤めはじめて五年になる。この会社での女性正社員では長いほうだ。後から派遣された若い女の子たちから見れば私なんてお局のようだった。

「そう言えばぁ仁科さん、この前見ちゃったんですぅ」一人の女の子が思わせぶりに口元へ手をやった。

短く切った髪にはパーマがあててあり、傍から見ればマシュマロのように可愛らしい女の子だ。

だが、そんな可愛らしさに惑わされてはいけない。女はいつでも顔の下にしたたかな一面を隠しているのだから。

P.2

「何を?」私は平静を装って取り澄ました。

もしかして“アイツ”と居る所を見られた?と思ってドキリとしたが

「この前の金曜日、青山のイタリアンレストランで、経理の前田さんと一緒にいるところぉ」

ああ、そっちか。とちょっとほっと安堵する。

「ええー!!」周りから黄色い声が飛ぶ。私は思わず頭を押さえたくなった。

そう、確かに経理の前田に誘われて先週の金曜に青山まで行った。

でも食事をしただけで、別に艶かしい関係ではない。だが、ここで重要なのが、経理の前田という男、この会社ではなかなかのハンサムでしかも独身、きさくな性格をしているわりには頼れる上司でもあるのだ。そうゆう男を若い女性社員が放っておくわけがない。

「いいなー、ねえお二人って付き合ってるんですか?」

食事をするイコール男女の関係と、どうして若い子たちはそう短絡的なのだろう。私はこの場から逃げ出したくなった。だけど、この場から立ち去ると認めたことになってしまう。

「別に、ただお食事に誘われただけよ」

「うそー、絶対前田さん仁科さんのこと狙ってるわよぅ。だって、あたしたちがいくら誘っても全然だったのよー。それなのに前田さんは仁科さんのこと」

嫉妬心と羨望の眼差しで見られ、私は思わず後ずさり。

何とか前田との話を切り返し、従業員出入り口から女子の群れに混ざって出てきた所だった。

遠くで派手なエンジン音が聞こえてきて、この狭い路地裏へと近づいてきた。この聞き慣れたエンジン音。私は嫌な予感がして思わず一方通行の標識を見つめた。

「よーう、仁科」黒のポルシェの窓から腕を出し、銜えタバコをしながら九条《くじょう》が手を振っている。

「やっぱり」

私は、今度こそ頭痛をこらえるように頭をしっかりと押さえた。

P.3

「仁科、今終わりか?これから飯でも食わねー?」

この状況を知らずに能天気に笑ってるその整った横っ面に今すぐ張り手を食らわせたい。

「あ、あんたいつ東京に戻ってきたわけ?」私は女の子の群れから一人離れると、九条の車に近づいた。

「あー、悪い。三日ぐらい前かな?この前言ってた日本料理屋行こうぜ」

「あんたっていつも何で急なのよ」

私が声を潜めて九条を睨んでいるときだった。

「えー、仁科さんの彼氏さんですかぁ?かっこいい!」

女の子たちの視線が九条に移った。予想していなかった最悪の事態。

上半身しか見えなかったが、今日の九条は黒いジャケットの中に白いカットソーを着ていて、真冬だって言うのに襟ぐりに濃いサングラスをかけている。いつものように髪をラフにセットしてあって、左耳には輪っかのようなピアスが三つ光っていた。

そう

どこからどーみてもこいつは

ホスト。

P.4

「仁科、今終わりか?これから飯でも食わねー?」

この状況を知らずに能天気に笑ってるその整った横っ面に今すぐ張り手を食らわせたい。

「あ、あんたいつ東京に戻ってきたわけ?」私は女の子の群れから一人離れると、九条の車に近づいた。

「あー、悪い。三日ぐらい前かな?この前言ってた日本料理屋行こうぜ」

「あんたっていつも何で急なのよ」

私が声を潜めて九条を睨んでいるときだった。

「えー、仁科さんの彼氏さんですかぁ?かっこいい!」

女の子たちの視線が九条に移った。予想していなかった最悪の事態。

上半身しか見えなかったが、今日の九条は黒いジャケットの中に白いカットソーを着ていて、真冬だって言うのに襟ぐりに濃いサングラスをかけている。いつものように髪をラフにセットしてあって、左耳には輪っかのようなピアスが三つ光っていた。

そう

どこからどーみてもこいつは

ホスト。

P.4

でも勘違いしてもらっては困る。私はこいつの客じゃない。東京を離れていたのも、大方客の一人と遠征旅行でもしていたのだろう。

「違っ!こいつとは単なる腐れ縁。彼氏とかじゃないから」

と慌てて否定するも秒の単位で噂が回るこの会社で明日の朝には『仁科さんて、ホストに貢いでるらしいよ』とあちこちで言われるに違いない。

くらり、と眩暈が起きた。

腐れ縁、と言うのは間違いない。中学からの同級生だから。

「じゃあ、本命は前田さんですかぁ?」女の子達が興味津々で目を輝かせている。

「前田??ひどいなー、仁科ぁ。俺たち何度もセック……もがっ」

最後の方が言葉にならなかったのは私の手が九条の口を塞いだから。

ふざけんな!何言い出すんだこいつぁ!!

空気読めっつうの!

と言うことを目で訴えると、流石に冗談が過ぎたと思ったのか九条は苦笑い。

「で?行くの?行かないの?」せっかちに聞かれて

「わかったわよ!行くわよ」半ば怒鳴るように九条を睨みつけると、私はそそくさと助手席に回った。

「それじゃ、私はこれで。お先に」女の子たちにはなるべく平静を装って、にこやかに手を振る。

ため息をついて車の助手席を開けると、運転席から九条が笑顔で手を差し伸べてきた。

「ただいま、仁科」

昔とちっとも変わらない笑顔。眉が下がり、目を細める、優しい笑顔。そして時々その低い声で呼ばれる、自分の名前。何だかくすぐったいが、この笑顔を向けられたら、たとえ九条の勝手に振り回されても、赦せてしまう。

「……おかえりなさい」私は俯くと、小さく返事を返した。

P.5

前述した通り私と九条とは中学からの付き合いだ。かれこれ十年以上の付き合いになる。十年、と言う歳月は長く感じられるけれど、その間に音信不通になったり、そしてどこからか連絡先を入手して電話を寄越して来たり、をだらだらと繰り返している。

でも、私たちははっきりと『付き合って』はいない。もちろん九条のブラックジョークの『体の関係』もない。

あるのは中学生から変わらないノリと

私が九条のこと「好き」

と言うことだけ。歳を重ねて、九条がホストになって……あ、今はホストじゃなくホスト店を経営してるオーナー様でもあったかしら。とにかく環境は変わったものの、不変的な何かは確実に存在している。

パワーウィンドウの外をちらほらと雪が降っていた。

「北海道行ってきたんだ~土産に蟹買ってきてやったぞ」と九条は運転しながらどこか楽しそう。

「北海道……ここより雪が多そうね」ぼんやりと呟きながら、九条に気づかれない程度にこっそりと、外気との差で曇った窓ガラスに、人差し指で

『好き』

と書く。

私の書いた文字は私の体で隠れて九条からは見えない。

「蟹すきしようぜ~、お前んちで」

「何であんたを一々上げないといけない?」

言い合いをしながら、やがて私のマンションに着く頃にはみぞれになった大粒の白いものが私の『好き』をかき消す。

「だってお前んち床暖あるじゃん?」

「そんな理由かよ」

中学生から変わってないこの関係とノリ。

今はまだ―――

この関係でいいや。

~FIN~

P.6